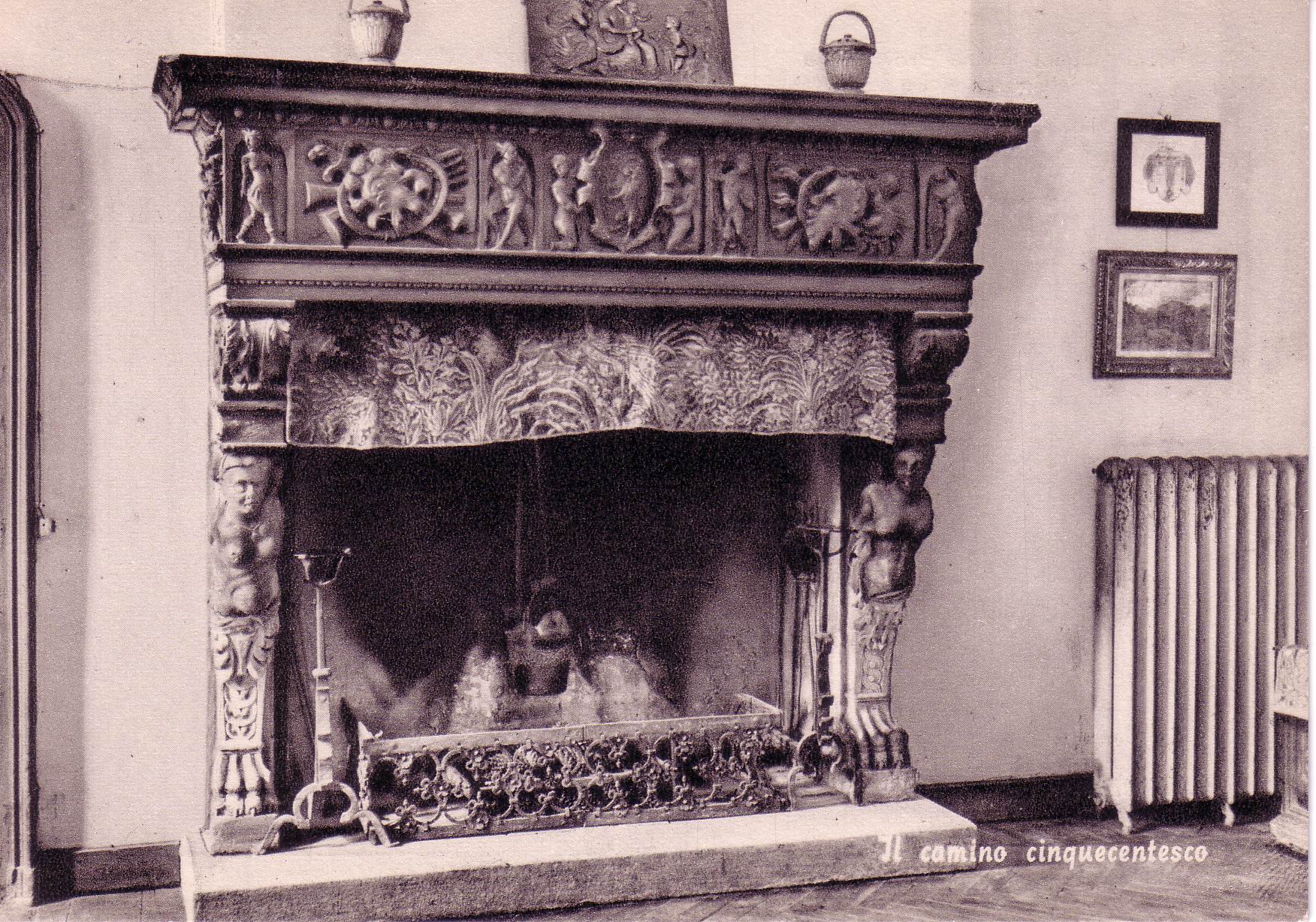

La Sala del camino

La Contessa Sofia, l’ultima rappresentante della famiglia Cacherano di Bricherasio che ha abitato il Castello fino alla metà degli anni Cinquanta del ventesimo secolo, dipingeva. Negli stessi anni in cui a Parigi coagulavano personalità che avrebbero segnato la storia dell’arte del Novecento, Sofia cercava di fare lo stesso tra queste mura, immaginando un cenacolo culturale in cui far convivere la pittura, col suo maestro Lorenzo Delleani, la scultura con Leonardo Bistolfi, la musica, con Alfredo Casella, e le arti applicate, insegnando il celebre ricamo bandera.

Quando la contessa Sofia muore nel 1950, lasciando il Castello di Miradolo a una congregazione religiosa, la destinazione d’uso del palazzo cambia: la nuova proprietà lo adibisce a casa per esercizi spirituali e residenza estiva per anziani. In quegli anni vengono realizzati pesanti interventi, in molti casi irreversibili e non coerenti con la storicità del luogo, che hanno profondamente trasformato la dimora nella struttura, nelle finiture, nei materiali impiegati e nell’apparato decorativo. Gli arredi originali sono venduti o rubati; numerosi grandi alberi presenti nel Parco sono abbattuti per venderne la legna e sostituiti con specie botaniche lontane da quelle immaginate per il disegno originario. Dalla metà degli anni Novanta del secolo scorso fino al 2007, il Castello di Miradolo vive nell’abbandono e nell’oblio.

Il Castello di Miradolo è stato ufficialmente aperto al pubblico nell’ottobre del 2008, in occasione della mostra inaugurale “Delleani e il Cenacolo di Sofia di Bricherasio”. Per la riapertura dopo il lungo abbandono si sono resi necessari interventi strutturali sui tetti della dimora e il rifacimento integrale dell’impiantistica, profondamente degradata e inutilizzabile. Le prime sale a venire recuperate sono quelle del piano terra. Da allora il cantiere non si è mai fermato: completato il piano terra la Fondazione Cosso ha messo mano agli spazi del primo piano e a parte del secondo. Sono stati eliminati gli interventi fatti dopo il 1950, non coerenti con la storicità del luogo, per riportare alla luce i materiali originari; gli spazi sono stati ricostruiti filologicamente; gli antichi volumi architettonici, perduti negli interventi di metà del Novecento, sono stati ripristinati, così come ciò che rimaneva dei soffitti settecenteschi e ottocenteschi. L’approccio di tutti i cantieri attivati, sia in ambito architettonico, che pittorico, che paesaggistico, è sempre stato conservativo e finalizzato all’intervento minimo, in un’ottica di rispetto della storia del sito.

La Sala del Camino, dopo il restauro che ha previsto, in prima battuta, la rimozione di una pittura bianca che copriva tutte le superfici indiscriminatamente, oggi presenta una volta dipinta con motivi floreali e ornitologici, sul modello delle grottesche cinquecentesche, mentre alcuni “tasselli” evidenziano l’elegante decorazione settecentesca sottostante.

Questi “tasselli”, chiamati tecnicamente “stratigrafie”, sono uno strumento di indagine utile a determinare la storia di una decorazione muraria o pittorica. Gli esami stratigrafici prevedono il prelievo di un campione di superficie affrescata, che viene inglobato in una resina dura, tagliato e levigato, per effettuare l’esame della sua sezione al microscopio. Il prelievo permette di analizzare i vari “livelli di superficie decorativa” che si sono susseguiti nel tempo, per ciò che riguarda il loro colore, la composizione, lo spessore, in modo da consentire osservazioni sulle caratteristiche delle varie stesure e, quindi, sulla loro tecnica di esecuzione, sui materiali impiegati, sulla tipologia di decori realizzati.

In stretta collaborazione con la Soprintendenza competente, durante i restauri si può decidere di far emergere uno “strato decorativo” piuttosto che un altro.

Lasciare visibili questi sondaggi permette di leggere, almeno in parte, la storia evolutiva della superficie decorativa.

Nella rifunzionalizzazione della seconda metà del Novecento ad opera della congregazione religiosa, questa sala era il refettorio.

La “Sala delle adunanze” in una cartolina presumibilmente degli anni ’50 in cui è visibile la pittura bianca che copriva la decorazione ad affresco.

Per questa visita, la Fondazione Cosso l’ha nuovamente immaginata, seppur spoglia, come luogo di ritrovo dei protagonisti della storia di questa dimora, le cui storie si intrecciano, si perdono e si ritrovano nelle pagine rimaste dell’archivio.

Scopri qui la storia di Emanuele Cacherano di Bricherasio

Scopri qui la storia della Contessa Sofia Cacherano di Bricherasio, ultima abitante del Castello di Miradolo

Le foto di copertina una cartolina degli anni ’50 in cui è rappresentato il camino lapideo.